Almost Famous あの頃ペニー・レインと

アメリカ映画 (2000)

パトリック・フュジット(Patrick Fugit)が主役の15歳のジャーナリストの卵を演じ、マイケル・アンガラーノ(Michael Angarano)が11歳の少年時代を演じる「ロックのファンを讃えた」映画。監督の言葉によれば、「ロック・バンドが(お金ではなく)音楽を如何に愛しているか」を、「魔法のようなひと時が終った後に残っているロック魂」として描いたもの。監督のキャメロン・クロウの実体験に基づく一種の伝記映画でもあるが、ロックを知り尽くした監督が、ロックへの愛を込めて自分の少年時代の体験を語ることで映像化してみせた作品、と捉えるべきであろう。ロック賛歌と15歳の少年の成長の物語が実に見事に合体し、ゴールデン・グローブ賞の作品賞(ミュージカル・コメディ部門)ほか51の賞を受賞している。物語は、母の猛反対を押し切って、15歳の若さで(年齢を隠して)、アメリカを代表する雑誌の1つローリング・ストーン誌の依頼を受けてロック・バンドの同行取材に出かけることになったウィリアム・ミラーの視点から語られる。そこに登場するのが、邦題になっているペニー・レイン。架空の人物だが、監督の言葉を借りれば、「音楽の守護者であり、女神でもある」という設定。年下のウィリアムが女神のように憧れるが、ペニーには、バンドを支えながらツアーに同行する女性グループ〔グルーピー〕と同一視されてしまう。記者として大役を任された初仕事をうまくこなしたいと思う焦り、バンド・メンバーとの間に生まれる友情と、真実を厳しい目で伝えなくてはならない記者としての立場の軋轢、そして、思春期の男性としてのペニーへの想いが、全編を流れるロックと一体となって至上の瞬間を与えてくれる。122分の劇場公開版もいいが、監督の想いの詰まったDirector’s Cut版(162分)の方が見応えがある。あらすじは、後者に倣っている。

ウィリアム・ミラーは、姉と2人の母子家庭で育った秀才児。母は大学教授で小うるさい。11歳ながら2つ飛び級して中学に通っているため からかわれる毎日。そんな中で、姉は母との暮らしに嫌気がさしてボーイフレッドと家を出て行ってしまう。その際、ウィリアムにこっそり残してくれたプレゼントが厳選したロックのレコード約20枚。それを聴いて育ち15歳になったウィリアム。高校3年になっているが、実年齢の差は大きく、からかわれていることには変わりはない。しかし、今のウィリアムにはロックがあった。彼は、自分が校内新聞に書いたものをクリーム誌のレスター・バングスに送った。レスター・バングス(1948-82)は21歳でローリング・ストーン誌のフリーランスライターになるが、あまりに批判的・攻撃的な評を書くため5年でクビになり、クリーム誌で、1971-76の間 編集者を務めたロックミュージックの気鋭の批評家。そのレスターに会いに行ったウィリアムは、クリーム誌への記事を依頼され、勇気百倍で地元で開催されたロックの演奏会に「記者」として参加、そこでロック・バンドの熱烈なファン、ペニー・レインと出会う。その後、地元のアングラ新聞に掲載された記事を見たローリング・ストーン誌の編集者から記事を依頼され、スティルウォーターという中堅バンドへの同行取材を1000ドルで受ける。しかし、ウィリアムの意気込みにもかかわらず、バンドリーダーのラッセルは、なかなかインタビューに応じてくれない。母に頼み込んでやっと許してもらった4日の同行期間は、1日目アリゾナ州テンピ、2日目カンザス州トピーカ、3日目テネシー州グリーンビルになっても一向に実現しない、そのまま、4日目オハイオ州クリーブランド、5日目ボストン、6日目ニューヨークとずるずると伸び、サンディエゴの高校の卒業式では、試験未了のため「保留」、かつ「欠席」、という不名誉な形で名前を呼び上げられる。ちょうど同じ頃、ウィリアムは、ラッセルの偽りの恋に絶望して自殺未遂を起こしたペニーの介抱に必死だった。7日目、幻滅を味わってミシシッピ州テューペロでバンドの一行と別れたウィリアムは、そのままサンフランシスコのローリング・ストーン社に向かい、レスターの指導を受け、一晩で見事な記事を書き上げる。しかし、その正直〔honest〕かつ、無慈悲〔unmerciful〕に書かれた4000字の表紙記事に対し、バンド側は全面否定。雑誌のファクトチェッカーは、ウィリアムに冷たく記事の不採択を申し渡す。サンフランシコス空港に茫然とたたずむウィリアム。そこに偶然通りかかったスチュワーデスの姉。姉は、親切に弟をサンディエゴの家まで連れていってやる。一方、ペニー・レインを自殺未遂に追いやったことに責任を感じたラッセルは、ペニー・レインに電話をかけ詫びに行きたいと住所を聞き出すが、ペニーが教えた場所はウィリアムの家。心ならずも、ウィリアムと再会することになるラッセル。彼は、ローリング・ストーン誌に対し、最初の「全面否定」は全面撤回したと話し、ウィリアムに笑顔が戻る。さっそく記者魂を思い出し、ラッセルにマイクを向けて「音楽のどこが好きですか?」と質問したウィリアムに対し、「第一に〔To begin with〕」と言いかけて、「全部さ〔Everything〕」と答えるエンディングが素晴らしい。

パトリック・フュジットは、それまで殺人蟻の出てくるB級映画の端役と、TVドラマにクレジットなしで出ているだけの子役。それがいきなり主役に抜擢されたのは、監督が “sweet bad-temper” と語る どんな時も憎めない顔立ちと、嬉しい時の笑顔。撮影時は16歳だったが、確かに、その割には童顔だ。今でも脇役として活躍している。マイケル・アンガラーノは7歳の時から活躍している可愛い子役で、オーバーアクション気味の演技と、くせのある表情が特徴。出演時は映画の設定と同じ11歳。

あらすじ

1969年。サンディエゴの商店街を母と一緒に歩いているウィリアム。頭のいい息子をどうしても弁護士にしたい母は、「アティカス・フィンチになりたいのね。いい心がけだわ」と話している。フィンチは、『アラバマ物語』に登場する人種差別に対し立ち上がる弁護士だ。ウィリアム:「好きなんだ」(1枚目の写真)。「どこが?」。「誠実で、正義のために立ち上がる」。その時、母が、店のショーウィンドウにサンタの絵と「Merry Xmas」と書いている男に声をかける。「私は教師だけど、Xmasは英語じゃないわ。クリスマスとちゃんと書くべきよ」。実はこれ、昔、監督の母親が実際に言っていたことで、母への贈り物として映画に入れたシーンだとか。しかし、母は大学の心理学の教授ではあったが、語学の教授ではない。実際には、1100年頃から “Xpes mæsse”、1551年に “X'temmas” の表記があり、1753年に “Xmas” となり、イギリスの詩人バイロンも1811年に使っていることから、「英語じゃない」というのは、監督の母の間違い。因みに、現在 “Xmas” と書くのは、世界中の行事にもなったクリスマスから、“Christ→X”により、宗教色を消すためでもあるとか。Director’s Cut版には、コメンテイターとして母親も登場し、監督に次いでよくしゃべっているが、監督がいかにマザコンであるかも、よく分かる。このシーンは、ひいきのひき倒しだ。本題に戻り、家に帰った母が、大豆カツレツを作っていると、姉がこっそり帰ってくる。食事を遠慮する姉の顔を見て、「キスしたわね」と詰め寄る母。「してないわ」。「いいえ、したわ」。これも実話。母親によれば、キスをしてくると、唇がはれぼったい〔puffy〕のだそうだ。その後、姉は、コートの下に隠し持っていたサイモン&ガーファンクルのレコードを、母に見つかる。「音楽も聴けないなんてフェアじゃない」。「麻薬と乱交セックスじゃないの」。「サイモン&ガーファンクルは詩よ」。「麻薬と乱交セックスの詩でしょ」。姉は怒りを爆発させる。「最初はバターだった。それから、砂糖と小麦粉。ベーコン・エッグ、ソーセージ、ロックンロール、オートバイ、そして、9月にクリスマスを祝うことも。次は、どんな禁止令?」。そして、最後は「もう こんなとこにイヤ! ママなんか嫌い! ウィリアムも嫌ってるわ!」。ウィリアム:「嫌ってないよ」。「嫌ってるわ。自覚すらできてないの」。「大げさに騒がないで」。「Fuck you(くそったれ)!」。この汚い言葉に驚く母。ウィリアムは「Feckって言ったんだよ」と庇う(2枚目の写真)。ただ、“Feck”も、“Fuck”ほど直接的ではないが、アイルランド式の罵り言葉だ。因みに、監督は、「こうした知的な単語遊びで、母と友情の絆を結んでいた」と述べている。「姉の残していったレコードを見ていると、母がサッと取り上げたので、手がそのままの形で残っている(3枚目の写真)。

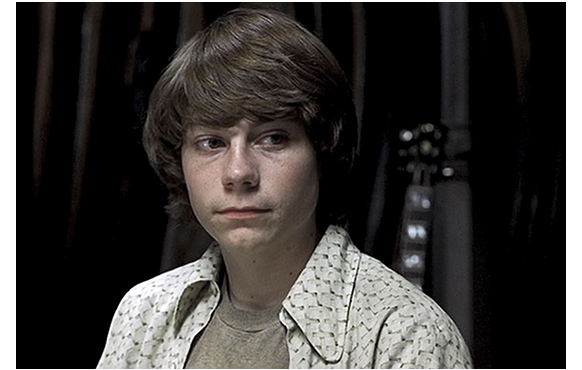

次は、中学校でのウィリアム。スポーツの後シャワーを浴びていると、いつものワルがやって来て、「お前、ホントに同じ学年か?」と訊く。「ああ」(1枚目の写真)。「おい、来てみろよ」と級友を呼び寄せ、「ウィリアム、あそこに毛がないぞ。幾つなんだ?」と言う。他の級友も、「男じゃないや」。「赤ちゃん坊やさ」。「にきびだって、一度もないんだろ」。「毛なしなんて、どこか悪いのか?」。「お子様だ」。「幾つなんだよ?」。「ミジメだな」。「毛は どこいった?」。ウィリアムは、「あったけど、剃ったんだ」と反論、逆に、「道化かよ」と言って蔑まれる始末。飛び級しているための悲劇。監督の実体験。不満を抱えたまま迎えの車に乗り込むウィリアム。もらってきた年報に載っている集合写真を見て「僕、他のみんなより 子供に見える」と言い出す。姉が、「話してやったら?」と口を出す。家で、という母にも、即刻車を停めて話すべきと迫る。車を路肩に停めた母。「本人は知ってるわ」。「僕は12だ。1つ飛び級したから。みんなは13、僕は12」。顔を見合わせる母と姉。「でしょ?」とウィリアム(2枚目の写真)。「今まで黙ってたけど、5歳の時1年生に入れたの」。「じゃあ何歳なの?」。「もう1つ飛び級してるの。11よ」。それを聞いて、「11!」と叫ぶウィリアム(3枚目の写真)。「それで… そうなのか」。がっかりするウィリアムに、母、2年を自由に使える、1年はヨーロッパを見に行ってもいいしと慰めた後で、国中で一番若い弁護士にもなれると語る。弟ばかり褒める母、「私は何なの?」と訊く姉。「反抗的な恩知らずよ」。

そして、姉の離反のシーン。姉の荷物を車に積み込むボーイフレンドに向かって、ウィリアムは、「ねえ、サンフランシスコじゃ 姉さんを大事にしてよ」と声をかける。それを聞いた姉は、ウィリアムの前に立って体をかがめると、目をじっと見て「いつか… かっこよくなるわ」と言って肩をつかむと(1枚目の写真)、耳のそばで囁いた。「ベッドの下を見て。解放してくれるわよ」(2枚目の写真)。そして、18歳で姉は家を出ていった。母のいない時をねらい、ベッドの下からカバンを引き出すウィリアム。チャックを開けると、中には姉がこっそり集めた20枚ほどのレコードが入っていた。中ほどにあったザ・フーのアルバム「トミー」〔ロックンロールとオペラを融合させた画期的な作品〕のレコード・カバーの下には、「キャンドルに火をつけてトミーを聴くと、未来が見えるわよ」と書いてあった。さっそくレコードをかけ(3枚目の写真)、キャンドルに火をつけるウィリアム。

4年後、1973年のウィリアム。高校の入口に立つ「ジェファーソン高校 名誉の記録」の公式掲示板に、誰かの悪戯で「ウィリアム・ミラーは、運転や性交には幼な過ぎ」と書いてある〔学校の職員が文字を撤去している〕。女の子に教えられて、それに気付くウィリアム。辺りにいる女子高生がみんな笑っている(1枚目の写真)。その後、かなり時間がたってから〔長袖+上着から半袖シャツになっている〕、故郷のサンディエゴに数日戻っていたレスター・バングスに会うため、ウィリアムはラジオ局に出向く。そして、ゲスト出演が終った後、話しながら坂道を一緒に歩く(2枚目の写真)。この坂道は、実際にかつて監督がレスターと歩いた道で、探すのに何日もかけたとか。会話もそのまま。「君の文章はすごくいいが、残念なのは 気付いてないことだ。ロックンロールは終ってる。死の瀬戸際だ。最後のあえぎ、最後のあがきだ」。如何にもレスターらしい表現だ。会話が終わり、街角でぼんやりバスを待つレスターを誘ってカフェに入るウィリアム。ここでも、大事なことを教えられる。「いいか、もしロスに行けば、イカれた友達ができるだろう。だが、奴らはまやかしの友達で、君を堕落させようとする。君は実直そうな顔をしてるから、奴らは何でも話すだろう。だが、ロック・スターとは友達にはなれないんだ」。そしてさらに、ロックの記者になりたいのかもしれないが、ロック・バンドの上にはレコード会社がいて、自分のバンドが天才だと書かせるために、酒や女や麻薬を与えてすり寄るだろうと警告する。そして、名言を吐く。「ロックがバカをやめる日が、本物でなくなる日だ〔the day it ceases to be dumb is the day it ceases to be real〕」(3枚目の写真)。日本語版では、これを「利益に走ったらロックは終わりだ」と意訳している。「そして、ただの冷めた業界になってしまう。ロックンロールは瀬戸際まで来てるんだ。つまり、戦いは終ってる。奴らが勝ったんだ。今、ロックンロールとされているものの99%は… 演奏しない方がマシだ」。それでも、ウィリアムは最後に仕事をもらう。イギリスのロック・バンド「ブラック・サバス」について1000字の記事を35ドルで書いてくれという申し出だ。これは、後でローリング・ストーン誌からオファーされた3000字で1000ドル〔かつ、経費は会社持ち〕と比べると格段に安いが、おまけが付いていた。「行き詰ったら、電話していい。遅くまで起きている」。これは、ウィリアムにとって最高のプレゼントだった。

母の運転で、夜、コンサート会場のサンディエゴ競技場に連れていってもらうウィリアム。さっそく関係者入口から、クリーム誌の取材だと断って入ろうとする。しかし、「リストにない」と一蹴。レスターが連絡を怠ったのだ。ウィリアムは、もう一度呼び鈴を鳴らし、「僕、記者です。ここに雑誌が…」と丁寧に言うが、「リストにないんだ。上にいる女の子たちの所に行ってろ」と締め出されてしまう(1枚目の写真)。仕方なく通路を上がっていき、そこにたむろしていた女の子の1人から「誰と一緒?」と声をかけられる。「僕? 1人だよ」。「そうじゃなくて、どのバンド?」。ウィリアムは、自分は記者だと言い、「僕は… 違うんだ… でしょ?」。「何が違うの?」。それを聞いて、7月なのにコートをはおった優雅な美人が寄ってきて「何が違うの?」と訊く。「僕は… グルーピーじゃない」〔ロック・バンドにつきまとう女の子のこと〕。それを聞いた全員から、侮辱されたという叫び声が。「私たちはグルーピーじゃない」。他の女の子が、「彼女はペニー・レイン、敬意を払いなさいよ」と注意する。ペニー:「グルーピーは、有名人の近くにいたいからロック・スターと寝る。私たちは音楽のためにいるの。バンドの支援者ね。性交なんかしない。音楽を支え、ひらめきを与えるの」。その時、ペニーの友達が寄って来る。ウィリアムのことを、「お友達の記者よ」と言って引き合わせるペニー(2枚目の写真)。その時、ウィリアムの取材相手のブラック・サバスを乗せた車が前を通り過ぎて地下駐車場に入っていってしまう。しばらくすると、関係者入口が開き、ブラック・サバスの車に乗っていたサファイア〔グルーピーじゃない女性〕が、「みんな、笑い声を覚えてるかな〔Does anybody remember laughter〕!?」と叫ぶ。レッド・ツェッペリンの「天国への階段」(1971年)で有名になった言葉だ。この呼びかけはペニーたちへのもので、開け放たれたドアから全員が中に入って行く。締め出されたのはウィリアムだけ。ウィリアムがドアをくぐれたのは、その後に専用のツアー・バスで到着したロック・バンド「スティルウォーター」のお陰だ。ウィリアムはバンドに駆け寄って、「インタビューしたい」と申し出るが、最初はマネージャーから断られる。しかし、バンドの特徴を、ファンの目で好意的に語ったことから、気に入られ、一緒に関門を通してもらえる(3枚目の写真)。

楽屋で再会したウィリアムとペニー。ペニーは、ウィリアムをじっと見つめて、「幾つなの?」と訊く。「18」。嘘だと感じたペニーは、「私もよ。本当は幾つ?」と訊く。「17」。まだ、信じないペニー。「私もよ」。「実は16」。まだ信じないペニーが、笑いながら「私もよ。面白くない? 真実を話すときの声って違うのよね」。「15だよ」(1枚目の写真)。これでよくやく信じてもらえた。今度は、ウィリアムが、「本当の名前は何?」と訊く。「な・い・しょ」。その時、スティルウォーターのラッセルが、「敵坊や」と呼びかける。この表現は、「ロックの記者は、ロック・バンドのことを悪く書く敵」という一般論から、スティルウォーターの全員がウィリアムをずっとこう呼び続ける。そして、この時、ウィリアムはペニーをラッセルに紹介する。お互い同士、一目で気に入ってしまう。以後、ウィリアムは2人の間でダシに使われることに。スティルウォーターの登板はすぐに訪れ、ウィリアムとペニーは舞台裏で公演を見守る。演奏が始まり、両手を上げて叫ぶペニー(2枚目の写真)。演奏が終ると、ラッセルはウィリアムに寄ってきて、「ロスに来ないか? 俺達はライオット・ハウスに1週間泊まってる」と声をかける。そして、さらに、「お友達のミス・ペニー・レインに、電話してくれと伝えろよ。彼女がいないカリフォルニアなんてつまらないって」。その後、ペニーに会ったウィリアムは、さっそくさっきの話を伝える。そして、誰もいなくなった通路を、2人だけで歩いて行く。ペニーは、「助けが必要な時は電話して。同じ町に住んでるから」と言った後で、意外なことを言い出す。「もう決めたことだけど、1年間モロッコで暮らすわ。新しい仲間が欲しいの。一緒に来る?」。「行くよ」。「本当?」。「もう一度、訊いてみて」。「一緒に来る?」。「行くよ 行く」(3枚目の写真)。この場面のことを、監督は、「最高に好きな場面の1つ」と強調している。役柄のウィリアムではなく、俳優としてのパトリック自身が、相手に彼女に惚れて発情したからこその表情だとの解釈だ。

恐らく翌日、ペニーの車でロスのライオット・ハウスに向かうウィリアム。正式名称はコンティネンタル・ハイアット・ハウス。当時は、ホテル、クラブ、ラジオ局、バーの集合体で、ロック関係者が集う場所だった。ペニーは最初こそウィリアムと一緒だったが(1枚目の写真)、すぐに顔馴染みと大はしゃぎ。ここで、一瞬、カウンターに置いてあったメモ用紙の束をウィリアムが全部くすねる場面がある。インタビューの際のメモ用紙にするためだ。ペニーは、あちこちで気を取られるウィリアムを引っ張ってスティルウォーターの部屋へ。そこでペニーは、一際目立って華やかに振舞う(2枚目の写真)。もうウィリアムなどにはかまってくれない。あぶれたプロクシアがウィリアムの相手になってくれる(3枚目の写真)。この映画の7年前にアカデミー助演女優賞を獲得したアナ・パキンにしては、あまりにも可哀想な端役だ。この場面では、ロック・バンドと取り巻きの人々が、一種の仲良しクラブのように和気あいあいと付き合っている様子が描かれる。

帰宅したウィリアムが自分の部屋でタイプを打っていると、そこに電話がかかってくる。ローリング・ストーン誌の音楽担当編集者のベンからだ。「The San Diego Door」という地元のアングラ誌に数本書いた記事の「神の声」「吠える犬」「ロックンロールの魂」という表現が気に入り、「ウチの誌にも書いて欲しい。何かネタはある?」(1枚目の写真)と訊かれ、「スティルウォーターは?」と答える。その提案に満足したベンは、「3000語にしよう。ツアーに同行してもらう。経費は全部出すから、バンドには払わせるな。執筆料は…」。相手が大学生だと踏んだベンは、通常より安い700ドルを申し出る。しかし、あまりに高額なので、驚いてフリーズ状態のウィリアム(2枚目の写真)を、「それでは安すぎる」というサインと間違えて、「分かったよ、1000ドルだ」。思わず、持っていたペンを落とすウィリアム。「君の経歴は? ジャーナリズム専攻?」。わざと大人びた声で「ああ」と答えるウィリアム。「どこの大学?」。ここで、母が電話に割り込む。「ハニー、生ごみ処理機の修理、やって欲しいんだけど」。これで年齢がバレるかと心配したウィリアムだが、相手は、怖い奥さんがいるものと勝手に解釈してくれた。笑わせる。ウィリアムは、さっそくレスターに電話して相談する。レスターは、スティルウォーターのような下らないロック・バンドを担ぐお先棒にはなるなと警告し、安価なコピー商品を売るような雑誌に原稿を手直しさせるなとも注意する(3枚目の写真)。なかなか手厳しい。

ロック・バンドとの同行取材などという恐ろしい話に、母はなかなかOKしなかった。DVDのdeleted sceneの中に、ウィリアムが母にレッドツェッペリンの『天国ヘの階段』を聴かせ、OKをもらうシーンがある。director’s cutにはないので、それが本当にあったことなのかは不明。結局母は、①最大4日、②居場所を知らせる、③1日2回電話する、④卒業試験の欠席は最大で1回、との厳しい条件を付けて許可する(1枚目の写真)。口癖の、麻薬禁止は言うまでもない。スティルウォーターの専用バスの先頭に書かれた文字は「ALMOST FAMOUS-TOUR(ブレイク寸前ツアー)」。映画の原題はここから来ている。バスに乗り込んだウィリアムは、さっそくラッセルに、「フェニックスに着いたら、時間を見つけてもらえないかな。インタビューは1人ずつ、あなたから始めたい」(2枚目の写真)と頼む。「いいとも」。「2・3日で終らせたい。卒業しないといけないから」。「学校? 俺は卒業しちゃいない。でも、どうだ、インタビューを受ける身だ」。悪い予感。その後、さらに、「後で何とかしよう、いいな?」。この「後で」が気になる。不安そうに最後尾の席に戻るウィリアム。それを見たペニーは、すぐ前まで来て屈み込むと、「今夜、部屋に泊めてよ。ラッセルの機嫌が悪いの」(3枚目の写真)と言う。喜んで、「いいよ」と答えるウィリアム。「いいの?」。「もちろん」。

アリゾナ州テンピに着いたバス。テンピはフェニックスの郊外にある町なので、ウィリアムはここでインタビューをしたいと思っていた。実際に、ホテルに着いた時、ラッセルから、「数分後に来てくれ。インタビューを受ける。いいな?」と声をかけられる。しかし、自分の部屋に行ってみると、そこには3人の「グルーピーじゃない」女性がいて、ウィリアムそっちのけでキャーキャー騒いでいる。年下の記者なんか目じゃないのだ。少し手間取ってラッセルの部屋に行くと、ドアノブには「DO NOT DISTURB」の札が。ノックすると、「あっちへ行け!」の声。ウィリアムが、「後にした方がいい?」と訊くと、ドアが開いてペニーがにこやかな顔で姿をみせる(1枚目の写真)。さっきのバスの中での話とは全く違い、ラッセルとは実に仲が良さそうな感じ。インタビューもダメ、ペニーにも無視され、ウィリアムは面白くない。その後、スティルウォーターの一行は、地元のラジオ局の番組に出演し、ウィリアムもそれを見に行く。その間にウィリアムの部屋には母から電話がかかってきた。電話を取ったのは、たまたま部屋に残っていたサファイア。「ウィリアムと話せます?」。「バンドの連中とバーにいるわ。今、ラジオ局から戻ってきたとこよ。あんた、マリアンでしょ、マリファナある?」(2枚目の写真)。これで母は、息子がどういう場所にいるか察してしまう。相手がウィリアムの母だと知って、ウィリアムのことを弁護してやるサファイア。根はいい女性なのだ。ウィリアムの周りにいる女性の中で、一番ウィリアムのことを庇ってくれる人物でもある。年下なので、弟のようなつもりなのだろう。しかし、最後に言った言葉は余分だったかもしれない。「心配しないで、まだ童貞だから。私たちで見張っててあげる。ねえ、こんなこと、自分の親にも言ったことないのよ」。一方、ウィリアムは、ようやくラッセルと2人だけになり、マイクなしという条件で話を聞くことができた。それは、意外な話だった。「君は危険だと思われてる。君は、すべてを見てる。みんなは話し合ってるだけだが、君は聞いてる。俺はあいつらと一緒に伸びてきた。俺一人じゃ限界がある。俺は、ミュージシャンとしては、奴らを超えてる。だが、人気が出るほど聴衆は増え 責任やブレッシャーがかかり、仲間を見捨てることができない。だから、ファンの気持ちなんか忘れちまった、。もう音楽のための演奏なんかしていない。生活費を稼ぐための演奏になっちまった。前は、聞こえていた… ありとあらゆる音が。俺には、それが音楽だった。今は、それが聞こえない、いいか、なんにもだぞ。何が言いたいか、分かるか?」。すごく正直な内心の曝露。その後、「何てことだ。秘密を言っちゃいけない相手に、バラしちまった」と言い、「今夜は、友達同士だからな」と締めくくる(3枚目の写真)。このシーンについて、監督は、「ラッセルは、ミュージシャンとして正直に詩的で高尚な話をしながら、同時に少年を操る狡猾さを見せる。正直でウソつき。ウィリアムは、この瞬間から、記者の使命より友情を選んでしまう」〔日本版の訳をそのまま採用〕と解説している。言われなければ、観客も騙されてしまう。

テンピでの公演は、直前に降った雨のせいで、ラッセルのマイクが漏電し、怒ったマネージャーは公演を打ち切る。主催者側とすごくモメる。マネージャーの対応は失格〔後で、プロのマネージャーから批判される〕。バンドの一行が会場を出る直前、さっき、ウィリアムの母からの電話を取ったサファイアが、バスと一緒に走りながら、「言うの忘れてた。ママから電話があって、すぐ電話しろって。『察しがついてるわよ』だって」(1枚目の写真)。バスが地下道に入ったので、思い切り壁にぶつかるサファイア。スタントではないそうだ。トピーカに向かうバスの中で、ウィリアムとペニーが話し合っている。ペニーに、「ラッセル、どう思う?」と訊かれ、「好きだよ。だけど内緒にね、僕はプロだから」〔昨夜のラッセルの作戦勝ち〕。「休ませてあげなさいよ。バンドには深刻な問題があるの。オフレコよ」。「どんな問題?」。質問をはぐらかすペニー。バンドを守るのに必死なのだ。代りに、「クリーブランドまで来るわね?」と訊く。そんなことをしていたら、母との約束を破ってしまうので、断固拒否するウィリアム。「グリーンビルまでにラッセルとインタビューする。助けてよ」(2枚目の写真)。これに対しても、言葉を濁される。トピーカに着き、さっそく母に電話するウィリアム。母は、どこにいるかも言わないし、1日2回も守らないと叱る。「今どこ?」と訊かれ、「今はトピーカ、それからグリーンビル、それから家」と答える。ブツブツ小言を続ける母。その時、ペニーが、大きな声で「ウィリアム、デンバーから来たベスよ」と新しい女の子を紹介する。ベスは、「エステラがよろしくって。あなたの部屋に泊まれるって聞いたわ」。「いいよ」。「よかった。水耕栽培のマリファナもあるのよ」。思わず、受話器を手で塞ぐウィリアム(3枚目の写真)。しかし、話は母に聞かれてしまった。何人もの女性と同室で、おまけにマリファナ。実際には、ウィリアムは何もしないのだが、母は最悪の事態を想像する。思わず、受話器を床に投げ捨てる母。

トピーカの楽屋で、ラッセルがインタビューに応じようとする。「いいぞ、何でも質問してくれ」。マイクを向けて専門的で詳しい質問を立て続けに並べるウィリアム(1枚目の写真)。「いつから、そんなプロになった?」と驚くラッセル。しかし、ラッセルが何も答えないうちに、マネージャーが初めて作ったバンドのTシャツが届いたと持ってくる。マネージャーが出来立てのTシャツを披露する(2枚目の写真)。しかし、そこで大きな問題が発覚。バンド・メンバーの4人のうち、顔がはっきり分かるのはラッセル1人だけで、残りは黒い影のようになっている。これに激怒したのはボーカルのジェイソン。最初の頃、バンドの主役は自分だったのに、いつの間にかギタリストに人気を盗られてしまった。鬱積していた不満が、一気に吹き出す。バンドは険悪になるわ、インタビューは打ち切りになるわ、ウィリアムにとっては散々だ。

バンド・メンバーの白けた雰囲気を悟ったラッセルは、味方と思っているウィリアムを連れて〔不満もぶちまけたくて〕、夜の町を2人で歩き始める。その時、ラッセルの姿を見つけた地元のファン達が、一緒にパーティーに来てくれと招待する。不賛成のウィリアム(1枚目の写真)をお供に、喜んでパーティーに参加するラッセル。1軒の家に数十人の若者が集まり、盛り上がっている。簡単に終わりそうもないので、ラッセルをつかまえて「みんなの所に帰った方がいい」と勧めるが、「あいつらとは終ってる」。おまけに、LSD入りのビールを飲まされ(2枚目の写真)、ハイになったラッセルは屋根の上に登り、「俺は金色の神様だ!」と叫ぶ(3枚目の写真)。映画の設定は1973年だが、この言葉は1975年にレッド・ツェッペリンのロバート・プラントが実際に叫んだ言葉でもある。つまり、この部分は実話ではなく、ロバート・プラントへのオマージュ。

グリーンビルに向かうバスの中、ウィリアムがペニーに「家に帰らないと」と話しかけると、ペニーはウィリアムの目の前に手をかざして、「ここが家よ」 と言い(1枚目の写真)、ウィリアムの肩に頭を乗せる。男心を手玉に取るのが巧い女性だ。これに気を良くしたのか、ウィリアムはボーカルのジェイソンのインタビューに取りかかる(2枚目の写真)。「おおまかに言って、しくじりのほとんどは、本能を無視して頭で考えちまうからだ。だから、俺は 頭とはおさらばしようとするんだが、それができるのは、舞台の上だけだ…」と持論をぶちまける。ラッセルよりは、よほど理屈っぽい。延々と話を聞かされることになるが、一般論ばかりで、あまり意味がない。記者としては困ってしまう。そこで、グリーンビルに着いた夜、レスターに二度目のSOS。なんせ明日が取材旅行の最終日で、ラッセルへのインタビューは取れていない。どうしたらいいのかパニくってしまったのだ。レスターは、ウィリアムを落ち着かせ、最高の切り札を教えてやる。担当のベンから、どうなってると訊かれたら、「スターの座に直面して、自らの限界に悩む中堅バンドについての解説記事」になると返事しろと言うのだ。キーワードを手のひらに必死でメモするウィリアム(3枚目の写真)。

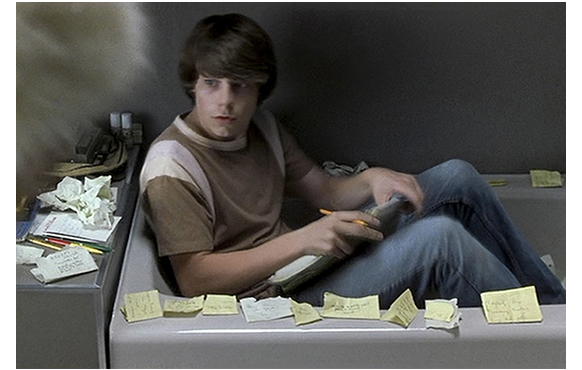

ベッドルームは、女の子達で騒がしいので、バスルームにこもり、バスタブの縁にメモ用紙を並べているウィリアム。このシーンを見た多くの人から、当時は付箋紙なんかなかったと言われたそうだが、監督は、付箋紙ではなく、ただのメモ用紙を折ったものだと解説する。ところで、こうして記事の準備をしていると、そこにペニーが小用を足しに入って来る。ペニーは平気だが、ウィリアムは大慌て(1枚目の写真)。気後れするからと、部屋を出ようとする。「仲間じゃないの」とペニー。ペニーにとって、ウィリアムは男ではなく、一緒にいる女の子と似たようなものなのだ。そこに、ドアが開いて、3人の同室の女の子が顔を見せる。サファイアが「遂にその時よ」と宣言し(2枚目の写真)、後の2人が、「童貞よさらば」と言い、ウィリアムをベッドルームに連れて行く。「記事を書かないと」と抗議しつつ、裸にされるウィリアム(3枚目の写真)。何となく期待してペニーを見るが、ペニーは「一緒にいらっしゃいよ」という3人の誘いにもかかわらず、片手をあげてサヨナラすると出て行ってしまった。「お姉さま達に任せて気楽にするのよ」「心配しないで、ウィリアム」「私には未来が見える。ちゃんとうまくいくわ」(4枚目の写真)。監督の実話だとか。

翌朝、ローリング・ストーン誌のベンから電話がかかってくる。電話を取ったサファイアの寝明けの声に、不信感を抱いたベン。記事の進行状況を鋭く尋ねる。ウィリアムは昨夜 手にメモったレスターの言葉をそのままベンに伝える(1枚目の写真)。それを聞いて100%満足するベン。3000字を4000字に増やした上に、スティルウォーターの写真を表紙に使う可能性すら示唆する。電話で目が覚めた女性達に、「今まで、数ページしか書いたことない」「至急ラッセルを見つけなきゃ」と心配するウィリアム。サファイアは、「これ洗濯室に持ってって」と山のような洗濯物を渡す。「僕は、君らにとって何なんだ!?」と頭に来るウィリアム。しかし、その後、洗濯物の袋を抱えて歩くところ見ると、彼の立場がよく分かる。荷物を持ったままラッセルの部屋の前に行ったウィリアム。「絶対に邪魔するな」とドアに貼ってある。それでも、やむにやまれずノックすると、「失せやがれ!」と怒鳴られる。思わず中指を立てる〔「くたばれ!」のサイン〕(2枚目の写真)。彼は、その後、ドアの前のイスに座り込みドアの開くのをじっと待つ。うんと待たされ、ウトウトしていると、目の前にニコニコしながらラッセルが立っている。「クリーブランドでインタビューするぞ」。それでは、母との約束を破ることになる。断固拒否するウィリアム。「そう言うな。あそこなら時間がある」。そこにペニーが寄って来て、2人で「クリーブランドへ行こう」と言うものだから、ウィリアムはますます不機嫌になる〔2人の仲がいいので〕。ラッセルが、ウィリアムの肩をつかんで甘い声で誘うが(3枚目の写真)、「クリーブランドへは行けない」と断る。それでも催眠術をかけるように「行こう」と誘う2人に、「クリーブランドには、行きたくない。いい? 家に帰りたいんだ」。しかし、ロックのメッカという言葉を何度もかけられて、渋い顔が、一瞬笑顔になる。監督がパトリックを主役に抜擢した表情だ。そして、「分かった、分かった… I know, It's all happening.」と言う。この映画の中で何度も使われる言葉だ。毎回意味が違っている。「もうサイコー」「うまくいくわ」「ゴキゲンね」「大丈夫」「すごいぞ」「何でもあり」… この場合は、「分かった、分かった、サイコーなんだろ」。

クリーブランドのホテルは、アメリカ中部のロックのメッカだけあり、スターとファンがひしめいている。それを見て嬉しそうなペニーと、目をみはるウィリアム(1枚目の写真)。しかし、ペニーとラッセルは熱々ムードで部屋にこもってしまう(2枚目の写真)。同室の女の子もみんなどこかに遊びに行って、一人部屋に取り残されたウィリアム。こんなはずじゃなかった、という表情だ。ウィリアムは、騒がしいホテルの廊下から母に電話をかける。「ママ、月曜の朝、飛行機で帰る」。試験のことを指摘され、「受けない試験は1つだけ」「卒業式にはちゃんと出る」と弁解する。すると、さっきまで部屋でペニーと遊んでいたラッセルが、いきなり受話器をひったくって、「やあ、ママ、ラッセル・ハモンドだよ。スティルウォーターでギターを弾いてる」と話し始める(3枚目の写真)。「今まで会った最高のロック記者の母親って、どんな気分だい?」。半分酔っ払ってハイな気分のラッセルだったが、「あなた、ちゃんと聞きなさいよ」から始まって畳み掛けるような非難と箴言よ警告と脅迫の言葉に、冷水を浴びせられたように固まってしまう。母は、「勇敢であれ。されば神が味方するであろう」というゲーテの言葉を引用し、「今からでも遅くない、真人間になれるわよ、ラッセル。息子をちゃんと返してちょうだい」と、厳しい電話をしめくくった。

その夜のコンサート。メンバー4人と、マネージャーと、ウィリアムの6人が、いつものように円陣を組む。ウィリアムも慣れてきて楽しそうだ(1枚目の写真)。演奏は大成功。楽屋に戻り大喜びで乾杯しているところで、さっそくインタビューを始めようとする(2枚目の写真)。すると、また邪魔が。今度は、マネージャーが、「レコード会社が、俺の代りにトップレベルのマネージャーを送り込んできた」と話し始める。これは、バンドにとって最重要の話題で、インタビューなど吹っ飛んでしまう〔続きは、メリーランドでと言われる〕。新マネージャーは、金儲けのためには、遅いバスではなく飛行機を使えって公演回数を増やせと言い、「金は大事じゃない。音楽を演奏することで、観衆を熱狂させることが大事だ」というラッセルの正論に対しては、それを肯定した上で、「金はないよりあった方がいい」と説得する(3枚目の写真)。そして、最後に言う決定打。この映画の中でも、特に有名な台詞の1つだ。“I didn't invent the rainy day, man. I just own the best umbrella”。直訳すれば、「俺が雨の日を発明した訳じゃない。最高の傘を持っているだけだ」。これに対しては、いろいろなコメントがある。すべて海外のサイトだが、一番気に入った解釈は、「どんなことに直面しようと、俺なら、夢を実現する道をみつけられる」というものだ。日本版のDVDの「僕に任せろ。君らをスターにしてやる」は、誤訳に近い意訳だ。

レコード会社の立場を代弁するマネージャーの登場で、最初にレスターに会った時の言葉 「…戦いは終ってる。奴らが勝ったんだ…」 を思い出すウィリアム(1枚目の写真)。ウィリアムにも、観客にも、レスターの言葉が事実として認識される重要な場面だ。映画は、この後、演奏が終わって誰もいなくなった会場内で、一人踊り、そして佇むペニーの姿が映される(2枚目の写真)。魔法のようなひと時が終った後に残っているロック魂を象徴したシーンだ。そして、このような「理想」とは訣別し、「現実」の成功に向かって邁進すべく、プライベート・ジェットに乗り込み、東海岸に直行するバンドの一行(3枚目の写真)。

ボストンのホテルで、ラッセルを交えたミュージシャンのグループが、イーグル・ポーカーをやっている。どんなに酔っていてもできるポーカーだ。勝者には、50ドルとハイネケン1箱、ラッセルは、ペニー他2人の取り巻きを賭けた。ニューヨークには連れて行けないという理由で。それを聞いて、一気に顔が曇るウィリアム。あまりにひどい仕打ちだと思ったのだ。ウィリアムの様子を見たラッセルは、席を立って、「なあ、誰も傷付くわけじゃない。明日レスリーがニューヨークに来ることは、ペニーも知ってる」と言い訳する。レスリーはラッセルの元妻で、今も恋人だ。さらに、「ツアーはサーカスみたいなものだ。誰も帰ろうとしないし、さよならも言わない」。そう言われても、責めるような目で見るウィリアムに、「そんな目で見るな」(1枚目の写真)。屋外の演奏会場の楽屋用テントに、マネージャーがペニーの誕生日ケーキを持ってくる。放り出す前に誕生日のお祝いとは、何とも背信的だ。おまけに、ラッセルは祝辞の中で、「ペニーは、俺たちのバンドの最高のファンだ」と絶賛する。しかし、彼女の将来を心配したウィリアムは、ペニーを外へ連れ出す。ペニーは、自費でニューヨークまで行くと言い、前の奥さんが来るのも知っていると話す。ウィリアム:「やめておいた方がいい」。「どういうこと? ラッセルが何か言ったの?」。そして、「彼は、来て欲しがってるわ」と付け加える。我慢できなくなったウィリアムは、「目を覚ませよ! ニューヨークには行くんじゃない!」と強く言う。そして、ペニーを、50ドルとビール1箱で売ったことをバラす。「その場にいたんだ!」(2枚目の写真)。それを聞き、ラッセルに裏切られたと悟ったペニーの複雑な感情表現(3枚目の写真)。監督も絶賛している。

ニューヨークのグラマシー・パーク・ホテル。入口で会ったティーンの男の取り巻きから、3キロほど離れたプラザ・ホテルにペニーが来ていると教えられる。予想外の事態に驚くウィリアム(1枚目の写真)。因みに、彼が抱えているバッグは、このシーンの直前に、重荷に耐えかねて壊れてしまった。ウィリアムがお土産代りに電話帳をため込んできたからだ。その時、ホテルの係員が来て、緊急電話が入っているという。さっそく玄関脇の電話を取ると、それは、ベンからで、ウィリアムの記事を特集にして、スティルウォーターの写真を表紙にするから、明日、打ち合わせにサンフランシスコまで来いというものだった。ベンは、さらに、デイリーニューズ社まで行って、今夜中に記事の概略を「魔法の機械」で送れと言う。今ではもう廃れたファックスのことだが、台詞では「1ページ18分しかかからない」となっている。しかし、1966年にゼロックスが販売を始めた機種は1ページ6分なので、この部分は明らかな間違い。ホテルに入って行ったウィリアムは、スティルウォーター一行の座ったテーブルに着くと、「あんた達が、ローリング・ストーン誌の表紙になる」と打ち明ける。それを聞いて大喜びするバンド・メンバー(2枚目の写真)。しかし、喜びは長続きしなかった。同じフロアにペニーがいて、ニコニコした顔でラッセルを見つめるので、隣に座った愛人のレイシーが強い不快感を示したのだ。自分を無視続けるラッセルに、ようやく自らの立場を悟ったペニーは、怒って出て行く。それを見たウィリアムは(3枚目の写真)、心配して後を追う。

ペニーの泊まっている豪華なスィート・ルームに入っていったウィリアム。ペニーが睡眠薬を飲んで自殺を図ったと悟り、急いで医者を呼ぶ。ウィリアムは床に倒れ支離滅裂なことをしゃべるペニーを、意識を失わせないように、無理に立たせる。すると、場面はサンディエゴに切り替わり、ウィリアムの高校の卒業式が行われている。卒業生が順番に呼ばれ、壇上で1人ずつ証書を手渡される(1枚目の写真)。ウィリアムの番となり、「卒業保留のウィリアム・ミラーは欠席です」と紹介される。それでも、手を叩く母。一方、ウィリアムはペニーを抱きしめ、「ペニー、ダメだ。起きろ!」と必死だ。そして、こう打ち明ける。「ねえ、よく聞いてて。君は何度も言われたかもしれないが、僕は誰にも言ったことがない。正式な返事はしなくていい。きっと覚えてないと思うし… 愛してる」(2枚目の写真)。そしてキス。その瞬間、完全に意識を失って床に倒れるペニー。医者と看護婦が駆けつけ、応急措置を取ったことで(3枚目の写真)、ペニーは一命を取りとめることができた。ウィリアムが駆けつけなかったら、死んでいただろう。

ウィリアムが、回復したペニーとセントラル・パークを歩いている。ペニーは、自分の本名が「レディ・グッドマン」だと打ち明ける(1枚目の写真)。「すごいや」。「秘密を知られちゃった。やられたわ〔You've got me〕」。そして、空港での別れ。「現実の世界に戻ったね」。「ありがとう」。そして、ペニーはウィリアムを抱きしめる(2枚目の写真)。しかし、キスはなく、そのまま搭乗ゲートに向かう。最後にウィリアムが、「じゃあね、レディ」と声をかけると(3枚目の写真)、ペニーは後ろを向いたまま、逆に、自分のことかと他の女性が全員振り向く。笑わせるシーンだが、なぜペニーは無視したのだろう? ウィリアムに言った本名は嘘だったのか? 秘密の名前なので敢えて無視したのか? 飛行機に乗ったペニーがふと窓の外を見ると、ウィリアムが手を振っている。飛行機が移動し始めても、ウィリアムは空港ビルの中を、手を振りながら飛行機に合わせて走る(4枚目の写真)。ウィリアムの、ペニーへの深く切ない恋心がよく分かるシーンだ。

ニューヨークから西に飛ぶバンドのジェットは、雷雲に突入し、機長がテューペロ近くの野原に不時着すると言い出すほど揺れに揺れる。スタジオに置いた模型自体を機械で揺する撮影は、大スターがいればできないが、そうではないので俳優たちを乱暴に揺らし続けたと監督が語っている。確かに、迫力はすごい。墜落寸前の状況に、死を覚悟して、今まで隠してきたことを懺悔のように打ち明けるバンドの面々。新マネージャーの、ひき逃げしたという告白に始まり、旧マネージャーはギャラをくすね、ボーカルのジェイソンはラッセルの彼女のレスリーと寝た、レスリーはそれを保証された自由な権利だと反論、ジェイソンはラッセルがペニーと寝ていたとバラす。その時、ペニーがグルーピーと呼ばれたことに腹を立てたウィリアムは、ラッセルに向かって「彼女は、あんたのバンドを愛してた。それなのに、利用だけして捨てたんだ。昨夜、あんたがボブ・ディランと一緒だった時、彼女は死にかけてた。バンドのみんなだって、いつもファンが大事だって言ってきたじゃないか。彼女は最大のファンだった。なのに捨てた。そんなことも分からないなら、それこそ大問題だ」。そして、最後に絶叫する。「僕は、彼女を愛してる!」(1枚目の写真)。その後、荒天は解消し、飛行機は無事テューペロ空港に着陸。そこで、ウィリアムは一行と別れ、一人サンフランシスコに向かう。別れ際に、ラッセルは、「好きなように書け」とだけ言い(2枚目の写真)、微笑を浮かべて手を上げた。それに応えて手を上げるウィリアム(3番目の写真)。この手の上げ方は、監督流だとか。

ローリング・ストーン社に、緊張して入って行くウィリアム。受付の女性に、メッセンジャー・ボーイと間違えられ、「荷物は机の上に」と軽く言われる。「メッセンジャーじゃない、ライターだよ」と言って、自分のフル・ネームを告げるウィリアム(1枚目の写真)。ニコニコして、「ちょっと待って」という顔をして、編集室に電話をかける女性。小声で「まだ 子供よ」と囁いている。「真っ直ぐどうぞ」。ウィリアムが歩いて行くと、通路に立っている男女からジロジロ見られる。彼らから見れば子供みたいだから当然だろう(2枚目の写真)。一番奥で待っていたのが、担当のベン。「君が、ウィリアム・ミラー?」。「そう」。「嘘だろ〔Oh, baby〕」と言って、部屋に入れてくれる。編集室では、前夜に送信したメモがあまりも不十分だったため、スタッフから吊るし上げを食う(3枚目の写真)。ウィリアムは、「ベン、持ってるものを送れと言ったでしょ? あれは原稿じゃない。一晩で書くから」と申し出て、非難をかいくぐる。

困ったウィリアムは、さっそくレスターに電話する。このシーンについて、DVDのコメンタリーで、監督は、「このシーンのホフマンはおかしかった〔funny〕。元のシーンでは、レスターが部屋中を武将〔warrior king〕のように怒鳴りまくる設定だったが、リハーサルの議論で大幅に変えた。2人が静かに話し合う内容に。彼は役作りのためほとんど時間がとれなかったが、おかしなことにレスターの孤独に着目した。そして、おかしなことに、驚くべきと言った方がいいが、レスターを知ってるはずの僕が、孤独に気付かなかった。でも、ホフマンは、レスターを研究して、孤独に演じたいと言ったんだ」と述べている。2014年にホフマンが亡くなった時にも似たような賛辞を贈っているが、その際には “funny” という言葉は使っていない。代りに、「シーンが完成した時、ホフマンが魔法の手品を成功させたことが分かった」と、その役作りの徹底ぶりに脱帽している。この完璧なシーンの、最後の会話を紹介しよう。「偉大な芸術は、罪悪感と憧れ、それに、セックスを装った愛と 愛を装ったセックスだ。それに直面しろ。お前は恵まれたスタートを切ったんだ」。「あなたが家にいて良かった」。「俺はいつも家にいる。ダサいからな」。「僕もだよ」。「それでいいんだ。この破綻した世界で通用するのは、ダサくても心を分かち合える友だ」。そして、こう助言する。「お前はバンドの奴らを友達だと思ってる。もし、奴らと真の友達になりたいのなら、正直〔honest〕になれ。そして無情〔unmerciful〕にもだ」(1枚目の写真)。この、「正直と無情」は、実は、1回目の電話でもレスターは述べている。しかし、ウィリアムが、その本当の意味と「重さ」を知ったのは、1週間に及ぶ同行取材を経て得た苦い体験があってこそだ。ウィリアムは徹夜で4000字の原稿をまとめ、その見事な仕上がりに、ベンは大満足する(2枚目の写真)。疲れ果てたウィリアムは、会社のソファで寝ている(3枚目の写真)。

ベンたちの高揚感は、ファクトチェッカー〔事実確認〕の女性のぶっきらぼうな態度に冷水を浴びせられる。ウィリアムが書いた記事が事実かどうか確かめると言って、ベンの持っている原稿を手から破り取ったのだ。彼女の言動は、これまでも、ウィリアムに対して非好意的だった。若いからナメてかかっているのだろう。嫌な女性だ。その女性から、オーバーに話を聞かされたジェイソンは、元々、不平不満分子なので、「俺達はアマチュア並の間抜け。中堅バンドが成功しようと焦りまくる。嫉妬にケンカに仲たがいだ。道化師かよ」と怒る(1枚目の写真)。この言葉を真に受けたマネージャーが、「ファクトチェッカーに全面否定しろ」と煽る。バンドの成功と金儲けのためには、神秘性〔mystique〕が必要だとも説く。その結果、バンド側から「期待」通り全面否定の回答をもらったファクトチェッカーの女性は、「バンドは90%を否定した。でっちあげだって」とベンらに報告(2枚目の写真)。ウィリアムには、「嘘付きね。その上、時間まで無駄にさせて」。「ラッセルと話しました?」。「彼も、否定した1人よ」。最後に、「ただのファンね。こうなるのは目に見えてた」と捨て台詞。見捨てられたウィリアムは、家に帰ろうと、サンスランシスコ空港に行くが、あまりのショックに待合室で茫然としている(3枚目の写真)。そこに、たまたま、客室業務を終えたスチュワーデスの姉が通りかかり、弟だと気付く。このシーン、あまりに偶然すぎるが、監督によれば、タイミングは若干違うが実際に起こった話だそうだ。姉は、「ひどい顔。でも偉いわ。自分の人生を生きてるもの。ママから解放されたのね」(4枚目の写真)と心配そうに声をかけてくれる。反応の全くない弟に、「仕事を休むから、2人でどこかに冒険しに行きましょ。世界中どこでもいいわ」と笑顔で話しかける。こんないい姉はいない。

ウィリアムが選んだ行き先は、母の家だった。絶交状態で家出した娘としては、世界中で一番行きたくない場所だったにもかかわらず、弟のことが心配で、サンスランシスコ空港→サンディエゴ空港→実家まで、わざわざ同行してくれる姉。玄関に出てきた母と、4年ぶりの再会となる。最初は、わざと目をそらした姉だったが(1枚目の写真)、ウィリアムに背中を押された母が、姉に歩み寄って抱きしめると笑顔に。母が、「許してあげる」と言っても、「謝ってないわ」と言ってゲラゲラ笑うところは、大らかな姉らしい。その間に、ウィリアムは自分の部屋に籠り、ベッドに倒れ込む。一方、どこかの演奏会場の出演者用の食堂では、スティルウォーターのいる所に、サファイアが寄って行く。そしてラッセルの横に座って食べ始める。ラッセル:「ペニーは大丈夫か?」。「催眠剤事件のこと? ひどかったわ。死んでたかもね。あんまりたくさんの男に惚れさせるなって、言ったんだけど… 間違ってたわ。その一人が、命を救ったんだから」。「ウィリアムか?」。「どうでもいいくせに〔What do you care?〕。あんたがやったこと、みんな知ってるんだから。みんなよ。ペニーすらね」(2枚目の写真)。その後の、一言は、意外なものだった。「20年したら、みんな 彼女のこと思い出すんじゃないかな… ただ、何となくだけど〔and not much else〕」。その言葉に、やっとペニーの重要性を悟り、電話をかけるラッセル。今までの自分の態度を謝り、じかに会って話したいから住所を教えてくれと頼む。この時のラッセルは、多分本気だったのであろう。しかし、ペニーはもう現実に目覚めていた。ペニーはメモ帳を見ながら、「ペン、持ってる?」と訊く(3枚目の写真)。

ペニーがラッセルに教えたのは、ウィリアムの住所。ラッセルが、公演先から、飛行機を乗り継いで到着し、ドアホンを鳴らすと出て来たのはウィリアムの母。この時点では、両者ともに誰だか分からない。ラッセルが名乗ると母には相手の素性が分かるが〔息子を誘惑して連れ去った憎くてふしだらな男〕、ラッセルはペニーの母だと思っている。しかし、棚に飾ってあるウィリアムの写真から、自分がどこに「来させられたか」がようやく飲み込める。覚悟してウィリアムの部屋に入って行くラッセル。思わぬ人物の到来に驚くウィリアム。「ここが、敵坊やのねぐらか」と言って、ウィリアムに近付くと、「俺達は 彼女に会いたがってたが、彼女は 俺達を会わせたかったんだ」と口を切る(1枚目の写真)。そして、「電話するべきだ。同じ町に住んでるんだろ」。「ホントにかけるべき?」。「ああ、ホントに気に掛けてるぞ。だいたい、俺は本名すら知らないんだ」。内心ニヤリとするウィリアム。ラッセルは、さらに吉報を知らせてくれる。「そうだ、雑誌社に電話して、本当のことを話しておいた。彼らがどうするかは知らんが、君の書いたことは、一語一句真実だってな」。それを聞いて発奮したウィリアム。さっそくマイクを取り出し、インタビューを始める。「音楽のどこが好きですか?」。ラッセルもノリノリで、マイクを持つウィリアムの手を握ると、「第一に…」と言いかけ、考え直して「全部さ」と答える(2枚目の写真)。ラスト・シーンで最も重要はのは、『Stillwater Runs Deep!』というウィリアムの名前入りの特集記事が載ったローリング・ストーン誌(3枚目の写真)。この標題は、“Still waters run deep(静かな川は水が深い)” という諺を引っ掛けたものであろう。バンドへの友情の込められた内容であることが想像できる。こうして、ウィリアム、すなわち、監督のキャメロン・クロウは、ロックの批評家としての成功への第一歩を踏み出した。

P の先頭に戻る M の先頭に戻る あ の先頭に戻る

アメリカ の先頭に戻る 2000年代前半 の先頭に戻る